22. Deutscher Psychotherapeutentag

Politik für psychisch kranke Menschen

Am 20. April 2013 fand in Berlin der 22. Deutsche Psychotherapeutentag (DPT) statt. Der DPT diskutierte die Forderungen an die Gesundheitspolitik für die nächste Legislaturperiode. Er informierte sich über die ersten Ergebnisse der bundesweiten Befragung angestellter und beamteter Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten und die Ergebnisse der zweiten repräsentativen Studie zur Häufigkeit psychischer Störungen in Deutschland.

Im Wahljahr befasste sich der DPT intensiv mit den gesundheitspolitischen Weichenstellungen, die nach Ansicht der deutschen Psychotherapeutenschaft in der nächsten Legislaturperiode notwendig sind. Dabei ging es dem DPT darum, konkrete Verbesserungen in der Versorgung psychisch kranker Menschen zu erreichen, die Rahmenbedingungen der Psychotherapeuten in eigener Praxis genauso wie im Angestelltenverhältnis zu verbessern sowie die Psychotherapeutenausbildung zu reformieren, um die Qualität der Versorgung auch künftig zu sichern.

Reform der Psychotherapeutenausbildung

Delegierte und Vorstand der BPtK waren sich einig, dass in der nächsten Legislaturperiode die Reform der Psychotherapeutenausbildung auf der politischen Tagesordnung stehen muss. Aufgrund der unterschiedlichen Zugangsbedingungen zur Psychotherapeutenausbildung (Master für Psychologische Psychotherapeuten, Bachelor für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten) bestehe die Gefahr einer Dequalifizierung mit Konsequenzen für psychisch kranke Menschen und für die Profession. Die fehlende Vergütung der Psychotherapeuten in Ausbildung während ihrer Tätigkeit im Krankenhaus sei nicht hinnehmbar. Der Politik sei das Problem seit über sechs Jahren bekannt, von Jahr zu Jahr verspreche sie, das Problem zu lösen. Nun sei es endgültig an der Zeit, den Worten Taten folgen zu lassen.

Die Inhalte einer Reform der Psychotherapeutenausbildung waren neben den gesundheitspolitischen Forderungen ein weiteres Schwerpunkthema des DPT. BPtK-Vorstand und Länderrat schlugen dem DPT vor, über die Beschlüsse des 16. und 17. DPT (Weiterentwicklung der postgradualen Ausbildung) hinaus die Option einer Direktausbildung zu prüfen. Hintergrund war unter anderem das Plädoyer des Bundesministeriums für Gesundheit, auch diese Reformoption abzuwägen. Der 22. DPT stimmte dem Antrag mit großer Mehrheit zu.

Dem DPT lag darüber hinaus der Entwurf eines Berufsbildes von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten vor. Dieser Entwurf wurde in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe von Mitgliedern des BPtK-Vorstands und des Länderrats entwickelt. Aufgrund der intensiven Debatte der gesundheitspolitischen Forderungen konnte eine Aussprache zu diesem Berufsbild im 22. DPT nicht mehr stattfinden.

Die besondere Relevanz der Diskussion ergibt sich daraus, dass ausgehend vom Berufsbild der Psychotherapeuten näher präzisiert werden kann, über welche Kompetenzen Psychotherapeuten zum Abschluss ihrer Ausbildung bzw. Weiterbildung verfügen sollen. Ausgehend von diesen Kompetenzen kann die Profession zielorientiert diskutieren, inwieweit das angestrebte Kompetenzprofil durch eine postgraduale Ausbildung oder im Rahmen einer Direktausbildung mit anschließender Weiterbildung realisiert werden kann.

Die Bundesdelegierten schlossen sich auch dem Appell der Bundeskonferenz Psychotherapeuten in Ausbildung (PiA) an, bundesweit zu erheben, wie viele Ausbildungsplätze in Einrichtungen der Psychiatrie und Psychosomatik derzeit für PiA zur Verfügung gestellt werden und sich dafür einzusetzen, dass die Ausbildungsmöglichkeiten dort erhalten bleiben sowie angemessene finanzielle Rahmenbedingungen geschaffen werden und dass neue Refinanzierungsmodelle für die Krankenhäuser erarbeitet werden.

Prospektive und sektorenübergreifende Bedarfsplanung

Zentrale weitere Forderungen der Profession erläuterte Prof. Dr. Rainer Richter, Präsident der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK), im Bericht des Vorstandes. Psychisch kranke Menschen müssten Zugang zu Psychotherapie bekommen, unabhängig von Alter, Geschlecht, Wohnort, sozialer Schicht und Herkunft. Die Bedarfsplanung sei auch mit der Reform vom Dezember 2012 eine retrospektive Strukturplanung geblieben, weil es keinen gesetzlichen Auftrag zur Innovation gegeben habe. Das Gesundheitssystem brauche jedoch eine prospektive sektorenübergreifende Planung anhand sachgerechter Kriterien, insbesondere für die Versorgung psychisch kranker Menschen. Bei regionalen Planungen sollten epidemiologische Daten und Versorgungsziele berücksichtigt werden.

Einzelne Delegierte gaben zu bedenken, dass die Bereitschaft der Politik und der gemeinsamen Selbstverwaltung sich dieses Themas erneut anzunehmen wahrscheinlich sehr gering sei. Eine Bedarfsplanung, die trotz monatelanger Wartezeiten auf ein Erstgespräch bei einem Psychotherapeuten unterstelle, dass es in Deutschland rund 6.000 Psychotherapeuten zu viel gebe, sei dringend überarbeitungsbedürftig, hielten andere dem entgegen. Dieser Argumentation folgte der DPT mit großer Mehrheit und forderte den Gesetzgeber auf, den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) mit der Entwicklung einer prospektiven und sektorenübergreifenden Bedarfsplanung zu beauftragen.

Stärkung der ambulanten Versorgung

Nicht nur die Wartezeiten seien ein Problem, erläuterte der BPtK-Präsident. Für Patienten sei es manchmal auch eine zu hohe Hürde, wenn der erste Kontakt zu einem Psychotherapeuten über den Anrufbeantworter erfolgen müsse. Patienten bräuchten psychotherapeutische Akutsprechstunden, in denen sie mit einem Psychotherapeuten direkt und unmittelbar ihr Anliegen besprechen könnten. Der Psychotherapeut könnte beraten, ob schon ein Präventionsangebot helfe oder eine Psychotherapie sinnvoll sei.

Konsequente Förderung der Gruppenpsychotherapie

Gruppenpsychotherapie sei eine notwendige patientenorientierte Differenzierung des Behandlungsangebots, erläuterte Richter. Sie mache bisher nur circa ein Prozent am gesamten Versorgungsgeschehen aus. Gruppentherapie sei bürokratisch aufwendig und werde organisatorisch nicht unterstützt. Gruppentherapie müsse deshalb ein für Psychotherapeuten attraktiveres Angebot werden. Dafür müssten die Psychotherapie-Richtlinie weiterentwickelt und Psychotherapeuten beim Aufbau von Versorgungsnetzen unterstützt werden. So würden unterschiedliche Gruppenkonzepte realisierbar wie z. B. interaktionell-beziehungsorientierte, krankheitsspezifische, altersspezifische oder auch psychoedukative Gruppen.

Außerdem fordere die BPtK flexiblere Behandlungskontingente z. B. Verlängerungen bei gegebener Indikation. Für Patienten mit einer psychotischen Erkrankung, bipolaren Störungen und Borderline-Persönlichkeitsstörungen seien eine Entbürokratisierung und eine patientenorientierte Ausdifferenzierung der einzel- und gruppenpsychotherapeutischen Angebote dringend notwendig. Zu diskutieren sei auch, wie das Antrags- und Gutachterverfahren weiterzuentwickeln sei.

Im DPT entspann sich eine Debatte, ob die gemeinsame Selbstverwaltung dazu einen konkreten gesetzlichen Auftrag brauche. Einerseits wurde festgehalten, dass die gemeinsame Selbstverwaltung von sich aus die Rahmenbedingungen für eine angemessene psychotherapeutische Versorgung in den vergangenen Jahren nicht verbessert habe. Eine versorgungsorientierte Weiterentwicklung der Psychotherapie bedürfe daher einer klaren politischen Vorgabe. Ohne Auftrag werde die gemeinsame Selbstverwaltung schon bei der Problemanalyse und dann auch bei den Lösungsansätzen scheitern. Dem wurde entgegengehalten, dass in der gemeinsamen Selbstverwaltung bereits an diesen Themen gearbeitet werde und man dabei auf Engagement und Kompetenz der Psychotherapeuten in den Gremien der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) vertrauen solle. Letztlich folgte der DPT der Überlegung, dass angesichts der Mehrheitsverhältnisse in der KBV ein gesetzlicher Auftrag für die Weiterentwicklung der Psychotherapie genauso entscheidend sei wie der seit langem geforderte gesetzliche Auftrag, angemessene Honorare für niedergelassene Psychotherapeuten zu vereinbaren.

Psychisch kranke Menschen mit komplexem Behandlungsbedarf

Bis heute ist es im deutschen Gesundheitssystem nicht gelungen, für Patienten mit komplexem Behandlungsbedarf eine flächendeckende, leitlinienorientierte und transparente Versorgung aufzubauen. Deshalb regte BPtK-Präsident Richter für den Vorstand an, dem Gesetzgeber einen neuen § 116c „Ambulante Versorgung psychisch kranker Menschen mit komplexem Behandlungsbedarf“ vorzuschlagen. Auf Basis eines gesetzlichen Auftrags solle der G-BA definieren, für welche Patientengruppen ein integriertes Versorgungsangebot aufgebaut werden solle. Er müsse Standards formulieren zur Leitlinienorientierung, zum Behandlungsumfang, zu den sächlichen und personellen Anforderungen und zur vertraglichen Absicherung der notwendigen Kooperationen sowie Qualitätsdarlegung und -sicherung. Dieses integrierte Versorgungsangebot werde eine spezifische pauschalierte Vergütung brauchen, die von KBV, Deutscher Krankenhausgesellschaft und GKV-Spitzenverband mit Unterstützung des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) zu entwickeln sei. Anbieter, die die Mindeststandards des G-BA erfüllten, würden dann zur Versorgung zugelassen. Eine Bedarfsplanung solle es dafür nicht geben, sondern es gelte wie derzeit auch beim § 116b SGB V „Ambulante spezialfachärztliche Versorgung“: „Wer kann, der darf“.

Mit diesem Vorschlag ziehe man, so Richter, die Konsequenzen daraus, dass psychisch kranke Menschen für Krankenkassen im Wettbewerb ökonomisch keine attraktiven Versicherten seien. Die Kassen seien zwar bereit, Selektivverträge abzuschließen. Allerdings sei deutlich erkennbar, dass dies meist unter dem Aspekt des Kosten- und Leistungsmanagements geschehe. Leitlinienorientierte Versorgung werde in der Regel versprochen, sie werde innerhalb der Selektivverträge aber nicht realisiert. Wenn es um Psychotherapie gehe, würden die Patienten auf die Regelversorgung verwiesen, obwohl klar sei, dass sie hier schon aufgrund der langen Wartezeiten und der Engführung der Psychotherapie-Richtlinie die notwendige Versorgung nicht erhalten könnten. Die Entwicklung einer flächendeckenden, leitlinienorientierten Versorgung für psychisch kranke Menschen mit komplexem Behandlungsbedarf könne daher nicht dem Wettbewerb zwischen den Krankenkassen überlassen werden.

Dieser Analyse folgten viele Delegierte, die aus unterschiedlichen Bundesländern von entsprechenden unzureichenden Selektivverträgen berichteten. Die Kompetenzen des ambulanten und stationären Bereichs müssten gebündelt werden. Derzeit werde die Versorgung dieser Patienten entweder aus dem stationären Bereich heraus geplant und umgesetzt oder fokussiere auf den ambulanten Bereich. Es sei aber klar, dass sich bei diesen Patienten Phasen stationärer und ambulanter Versorgung miteinander abwechselten. Für diese Patienten gehe es um Behandlungskontinuität und eine angemessene Abstimmung zwischen den Berufsgruppen und Sektoren.

Zu diesen Vorschlägen entspann sich eine intensive Diskussion darüber, wie differenziert man die Regelungen eines § 116c SGB V vorschlagen wolle, ob die Analogie zum § 116b angemessen sei oder ob an anderer Stelle im SGB V ein geeigneter Platz sein könnte, z. B. beim § 118 SGB V „Psychiatrische Institutsambulanzen“. Letztlich hielt die Mehrheit der Delegierten eine neue gesetzliche Grundlage für eine leitlinienorientierte und sektorenübergreifende Versorgung psychisch kranker Menschen mit komplexem Behandlungsbedarf für notwendig: Die Profession empfahl daher dem Gesetzgeber, Vorgaben für den Aufbau einer sektorenübergreifenden Versorgung zu entwickeln, z.B. in Form eines neuen § 116c SGB V.

Angemessene Rahmenbedingungen für Psychotherapeuten

BPtK-Präsident Richter betonte bei der weiteren Erläuterung der gesundheitspolitischen Forderungen, dass Psychotherapeuten angemessene Rahmenbedingungen für ihre Tätigkeit benötigen. Ob niedergelassen oder angestellt, Psychotherapeuten seien Angehörige eines verkammerten Heilberufes und damit zugleich Angehörige eines freien Berufs. Es müsse ihnen möglich sein, eigenverantwortlich, fachlich unabhängig, in Kooperation mit anderen Gesundheitsberufen, mit hoher und durch die Profession selbst gesicherter Qualität sowie in einem geschützten Vertrauensverhältnis zu ihren Patienten tätig zu sein. Für Psychotherapeuten sei es genauso wie für andere Gesundheitsberufe wichtig, Beruf und Familie verbinden zu können – für Männer genauso wie für Frauen!

Leitungsfunktionen und Aufhebung der Befugniseinschränkungen

Prof. Richter erinnerte an zentrale seit langem vorgetragene Forderungen der Psychotherapeutenschaft, die in der nächsten Legislaturperiode dringend umzusetzen seien. Es sei an der Zeit, die Befugniseinschränkungen für Psychotherapeuten aufzuheben, die Rahmenbedingungen für die vertragspsychotherapeutische Tätigkeit zu flexibilisieren und Psychotherapeuten Leitungsfunktionen in Medizinischen Versorgungszentren (MVZ), in Krankenhäusern und Krankenhausabteilungen zu ermöglichen.

Die Forderung nach der Aufhebung der Befugniseinschränkungen in § 73 Absatz 2 Satz 2 SGB V führte noch einmal zu einer Debatte. Nach einem Plädoyer des Vorstandes, diese Forderung der Psychotherapeutenschaft nicht aufzugeben, blieb der DPT mit großer Mehrheit bei der Forderung, das Kompetenzprofil der Psychotherapeuten sozialrechtlich breiter zu verankern und es Psychotherapeuten zu ermöglichen, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen auszustellen, ins Krankenhaus einzuweisen sowie Rehabilitationsbehandlungen und Heilmittel zu verordnen.

Vergütung verbessern

Die Versorgung brauche, erläuterte Prof. Richter, hochqualifizierte und motivierte Psychotherapeuten. Das setze eine angemessene Vergütung voraus. Das gelte für Psychotherapeuten genauso wie für alle anderen Gesundheitsberufe – unabhängig davon, wo sie arbeiteten: in eigener Praxis, als Angestellte in einer Praxis, in MVZ, Krankenhäusern, Rehabilitationskliniken oder Beratungsstellen. Die KBV habe vor kurzem den Honorarbericht für das vierte Quartal veröffentlicht. Der durchschnittliche Honorarumsatz je Arzt sei im vierten Quartal 2011 gegenüber dem vierten Quartal 2010 um 3,6 Prozent gestiegen, der durchschnittliche Honorarumsatz je Psychotherapeut nur um 0,5 Prozent. Dabei verdienten Vertragspsychotherapeuten ohnehin schon deutlich weniger als Vertragsärzte. Um diese Lücke zu schließen, müsse die Steigerung bei Psychotherapeuten also deutlich höher liegen, sonst werde der Unterschied immer größer.

Für angestellte Psychotherapeuten sei die Lage genauso unbefriedigend. Das Einstiegsgehalt eines Facharztes betrage nach dem Tarifvertrag der Tarifgemeinschaft Deutscher Länder mit dem Marburger Bund im Monat 5.332,01 Euro. Das Gehalt der Psychotherapeuten richte sich nach dem Tarifvertrag Öffentlicher Dienst der Länder und liege in der Entgeltgruppe 13 Erfahrungsstufe 2 bei 3.536,99 Euro und selbst in der Entgeltgruppe 15 Erfahrungsstufe 2 nur bei 4.232,36 Euro.

Befragung der angestellten Psychotherapeuten

Mit großem Interesse folgten die Delegierten des 22. DPT den Erläuterungen von Hans-Dieter Nolting, Geschäftsführer des IGES Instituts, das im Auftrag der BPtK eine Befragung der angestellten und beamteten Mitglieder der Landespsychotherapeutenkammern durchgeführt hat. Dank der breiten Unterstützung durch die Landespsychotherapeutenkammern konnte mit einer Rücklaufquote von fast 30 Prozent erstmals differenziert erhoben werden, wo und wie Psychotherapeuten in Anstellung arbeiten.

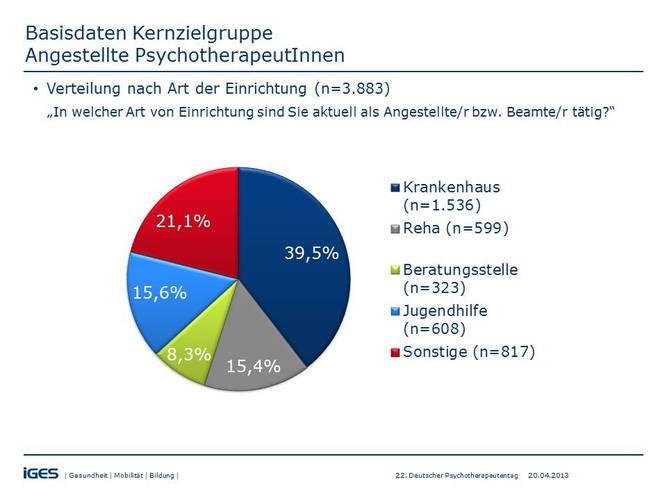

Ein Tätigkeitsschwerpunkt von angestellten Psychotherapeuten liegt mit 39,5 Prozent im Krankenhaus, gefolgt von der Jugendhilfe (SGB VIII-Bereich inklusive der Erziehungsberatungsstellen) mit 15,6 Prozent, der Rehabilitation mit 15,4 Prozent und den weiteren Beratungsstellen, wie z. B. Suchtberatungsstellen mit 8,3 Prozent. Immerhin 21,1 Prozent der Befragten kreuzten sonstige Einrichtungen an. Hierzu zählen u. a. die Anstellung in MVZ oder Psychotherapiepraxen, Hochschulen, Strafvollzugsanstalten, schulpsychologischer Dienst oder auch sozialpädiatrischen Zentren bzw. Frühförderstellen.

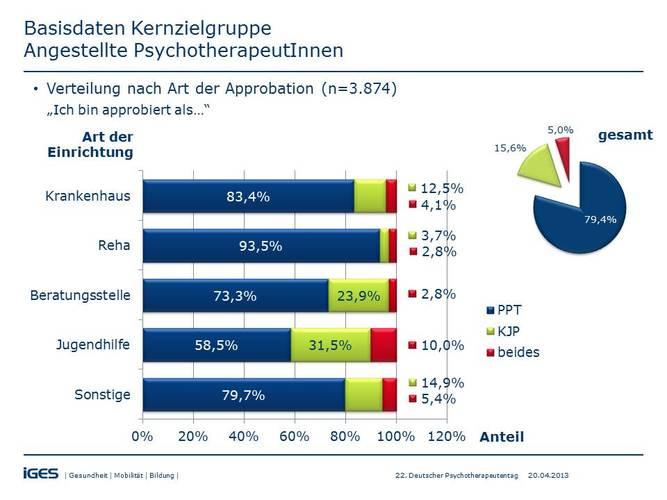

Fast 80 Prozent der angestellten Psychotherapeuten sind als Psychologische Psychotherapeuten (PP) approbiert, 15,6 Prozent als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (KJP) und fünf Prozent verfügen über beide Approbationen. Ein Schwerpunkt der Tätigkeit der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten liegt, verglichen mit ihrem Anteil in den anderen Institutionen, in den Beratungsstellen und vor allem dem SGB VIII-Bereich.

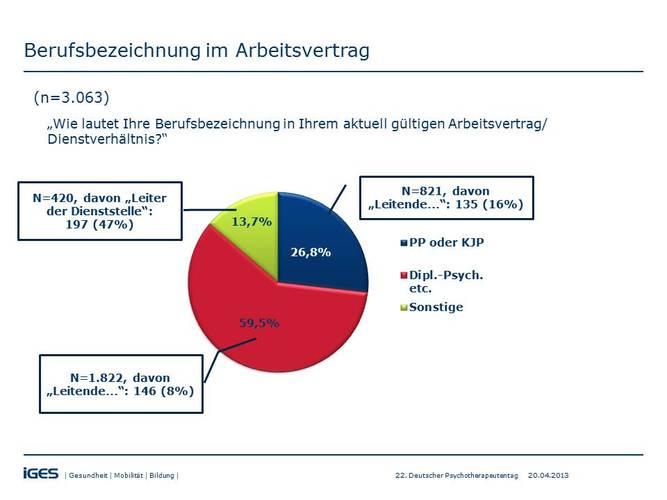

Interessant war auch die Information, auf welchem Verfahren bei den Angestellten die Approbation beruht. 63 Prozent hatten eine Ausbildung in Verhaltenstherapie, 23,3 Prozent in tiefenpsychologischer Therapie, 3,1 Prozent in analytischer Therapie, 12,1 Prozent in Gesprächspsychotherapie und 1,8 Prozent in systemischer Psychotherapie. Fast 60 Prozent der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten werden in ihrem aktuell gültigen Arbeitsvertrag bzw. Dienstverhältnis nicht unter ihrer Berufsbezeichnung Psychotherapeut geführt. Nur 26,8 Prozent werden als PP oder KJP benannt. 13,7 Prozent führen weder diesen Titel noch werden sie mit ihren Grundberuf bezeichnet sondern tragen andere Bezeichnungen, wie z. B. Leiter der Dienststelle.

Damit steht vermutlich in engem Zusammenhang, dass die Approbation bei fast 75 Prozent der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in einem Anstellungsverhältnis keinen Einfluss auf die Höhe ihrer Vergütung hat. Für nur knapp 25 Prozent schlägt sich die Tatsache der Approbation als PP oder KJP positiv auf die Vergütungshöhe nieder.

Dr. Dietrich Munz sicherte den Delegierten für den Vorstand der BPtK zu, dass weitere differenzierte Analysen der Angestelltenbefragung folgen werden, die man z. B. im Kontext der Beratungen zur Strukturqualität in Krankenhäusern in der politischen Diskussion nutzen werde. Aus den Reihen des DPT wurde die Initiative der BPtK für diese Befragung positiv gewertet.

DEGS-Ergebnisse: Wie häufig sind psychische Erkrankungen in Deutschland?

Prof. Dr. Hans-Ulrich Wittchen (TU Dresden) berichtete den Delegierten des 22. DPT zu den Ergebnissen der Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland (DEGS), speziell zum Modul „Psychische Störungen/Gesundheit“. Der DEGS ist die zweite repräsentative Studie zu psychischen Störungen von Erwachsenen in Deutschland nach dem Bundes-Gesundheitssurvey von 1998/1999. Ausgebildete klinische Untersucher haben die Befragten aufgesucht und auf der Basis standardisierter Interviews Diagnosen vergeben.

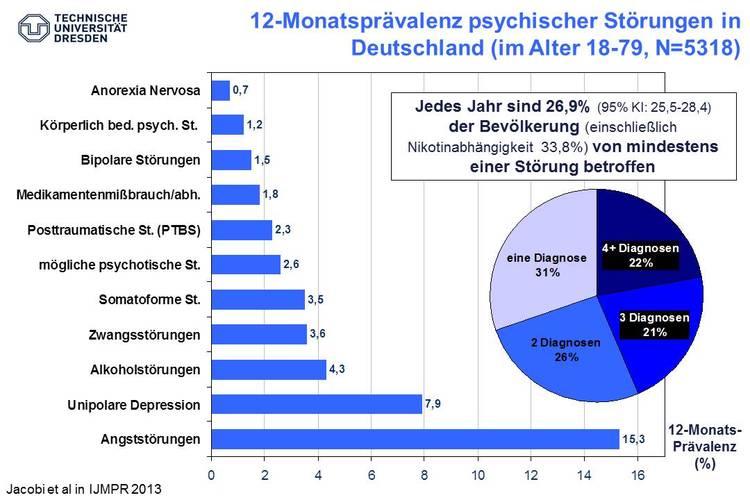

Auf dieser Basis sei man – so Wittchen – zu dem Ergebnis gekommen, dass innerhalb von zwölf Monaten 26,9 Prozent der Wohnbevölkerung zwischen 18 und 79 Jahren an einer psychischen Störung leide, wobei davon fast zwei Drittel mehr als eine Störung habe.

Für all diese psychisch kranken Menschen sei von einem spezifischen Interventionsbedarf auszugehen, der von indizierter Prävention bis zu psychotherapeutischer oder pharmakologischer Behandlung reiche. Die Häufigkeit psychischer Erkrankungen sei abhängig vom Geschlecht, bei Frauen liege die Prävalenz höher. Einen Einfluss hätten Lebensumstände z. B. ob man geschieden sei oder ohne feste Partnerschaft lebe. In diesen Fällen liege die Morbiditätsrate höher. Generell habe die sozioökonomische Schicht einen deutlichen Einfluss auf die Diagnoseprävalenz bei Männern ebenso wie bei Frauen sowie bei den häufigsten psychischen Störungen wie z. B. Angst, Depressionen, Sucht und posttraumatischen Belastungsstörungen. Es gebe allerdings keine Morbiditätsunterschiede zwischen Ost und West sowie Stadt und Land.

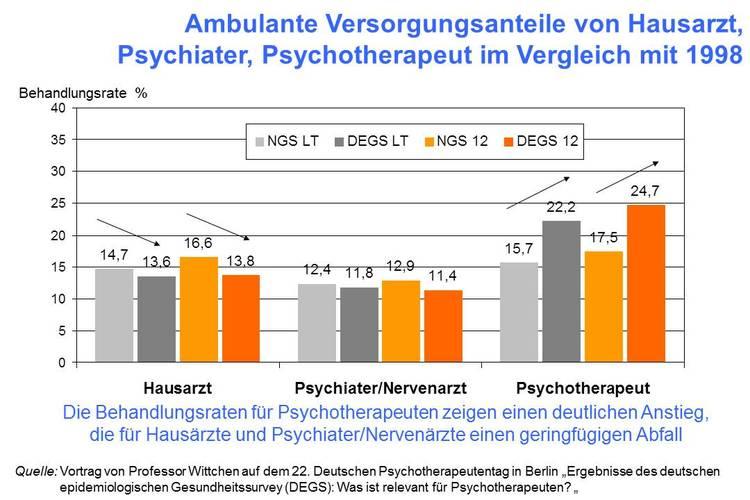

Mit Blick auf die Versorgung psychisch kranker Menschen zeigten die DEGS-Daten, dass die überwiegende Anzahl der Patienten ambulant versorgt werde und dass der Anteil der stationären Behandlung jedenfalls im internationalen Vergleich in Deutschland relativ hoch liege. Durch den Vergleich mit den Ergebnissen des Bundes-Gesundheitssurveys könne gleichzeitig gezeigt werden, dass die Relevanz der Psychotherapeuten für die Versorgung seit 1998 erheblich angestiegen sei, während die Relevanz der hausärztlichen Versorgung etwas abgenommen habe und die der psychiatrischen Versorgung ungefähr gleich geblieben sei.

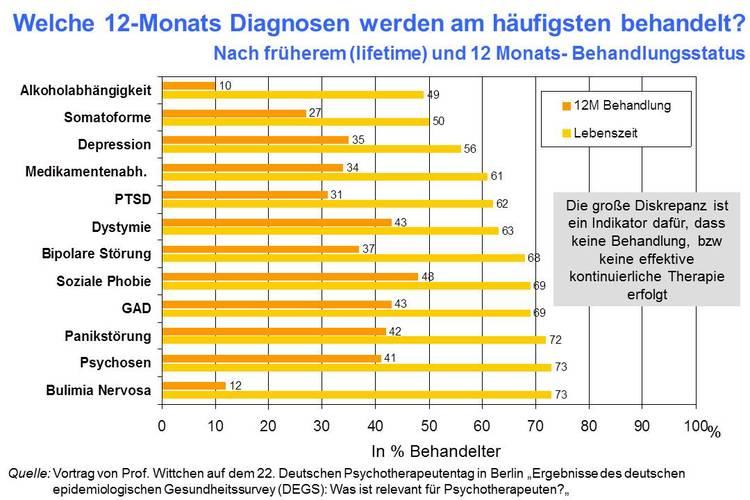

Insgesamt zeige der DEGS, dass die Versorgung von Patienten mit psychotischen Störungen, affektiven Störungen, somatoformen Störungen und Essstörungen sich seit 1998 verbessert habe. Bei Patienten mit Angststörungen und Suchterkrankungen seien die Verbesserung nur minimal. Bei Suchterkrankungen sei der Anteil der behandelten Patienten mit knapp 36 Prozent besonders niedrig. Bei Patienten mit psychotischen Störungen (73,3 Prozent) oder auch affektiven Störungen (73,5 Prozent) liege die Behandlungsrate deutlich höher.

Insgesamt, so Prof. Wittchen, müsse man festhalten, dass psychische Erkrankungen für die Patienten eine deutlich geringere Lebensqualität bedeuteten ebenso wie einen deutlichen Anstieg in den Tagen der Arbeitsunfähigkeit (Krankschreibungen). Im Vergleich zu 1998 sei der Zugang zur Versorgung besser geworden. Insgesamt sei die Versorgung psychisch kranker Menschen in Deutschland jedoch sehr unbefriedigend. Nur jeder fünfte Erwachsene hatte mindestens einmal Kontakt zu Hausärzten, Fachärzten, Psychotherapeuten oder stationären Einrichtungen. Für eine leitliniengerechte Behandlung psychischer Erkrankungen müssten die Behandlungskapazitäten deutlich ausgebaut werden.

Hilfe für Opfer sexueller Gewalt umsetzen

Der DPT hielt fest, dass seit dem Runden Tisch „Sexueller Kindesmissbrauch“ im November 2011 wenige der damals diskutierten konkreten Verbesserungen wirklich umgesetzt wurden. Der 22. DPT forderte deshalb all jene auf, die bei der Umsetzung der Empfehlungen des Runden Tisches in der Pflicht stehen, ihre Zusagen und Selbstverpflichtungen endlich umzusetzen und dazu beizutragen, dass möglichst wenig neues Leid entstehe.

Downloads

Veröffentlicht am 08. Mai 2013