Die Reform der Psychotherapeutenausbildung im Detail

BPtK-Ausbildungsgipfel am 26. Oktober 2010 in Berlin

Am 26. Oktober 2010 diskutierten in Berlin Psychotherapeuten die Details einer Reform ihrer Ausbildung. Der 16. Deutsche Psychotherapeutentag (DPT) hatte im Mai mit großer Mehrheit Eckpunkte für eine umfassende Gesetzesreform beschlossen und den Vorstand der BPtK aufgefordert, die dafür notwendigen Details unter Mitwirkung von Berufs- und Fachverbänden, Hochschulvertretern sowie Vertretern von Ausbildungsteilnehmern und Ausbildungsstätten auszuarbeiten.

Der Vorstand hatte daraufhin zunächst schriftliche Stellungnahmen für die Ausarbeitung eines ersten Entwurfs zu den Reformdetails erbeten. Auf der Basis dieser Rückmeldungen wurde ein Vorstandsentwurf erstellt, der dann noch einmal einem schriftlichen Stellungnahmeverfahren unterzogen und gleichzeitig auf dem Ausbildungsgipfel besprochen wurde. Am Ausbildungsgipfel nahmen Vertreter der Landespsychotherapeutenkammern, Hochschulen, der Ausbildungsstätten, der Berufs- und Fachverbände und insbesondere der Psychotherapeuten in Ausbildung teil.

BPtK-Präsident Prof. Dr. Rainer Richter bedankte sich für die vielen profunden Vorschläge und Stellungnahmen, die mit dazu beigetragen hätten, dass der Auftrag des DPT in so kurzer Zeit umgesetzt werden konnte. Es sei allerdings auch notwendig, dass die Profession rasch Lösungen für die drängenden Probleme der Ausbildung finde. Die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (BT-Drs. 17/3153) habe deutlich gemacht, dass es vom Votum der Psychotherapeutenschaft abhänge, ob es eine Ausbildungsreform geben werde. Die Bundesregierung nehme die Etablierung des Bachelorabschlusses in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie anscheinend billigend in Kauf und habe auch kein wirksames Konzept, um die finanzielle Situation der Psychotherapeuten in Ausbildung zu verbessern. Beides seien Probleme, die mit dem vorgelegten Gesamtkonzept des BPtK-Vorstands gelöst werden können.

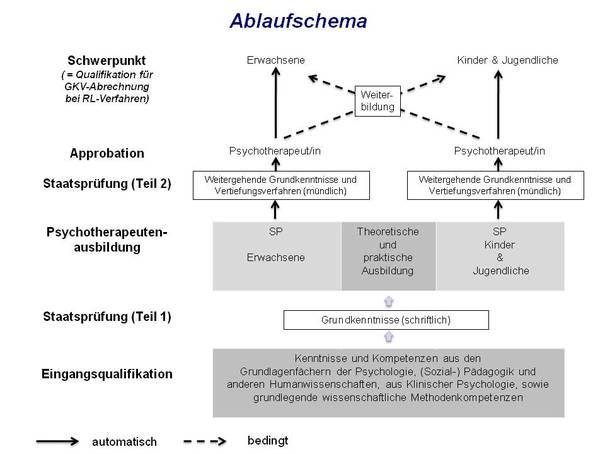

Ausbildungsziel ist der Beruf "Psychotherapeut", dessen Kompetenzprofil in der Approbationsordnung definiert ist. Die von Psychotherapeuten ausgeübte Heilkunde umfasst neben der Diagnostik und Behandlung auch Prävention und Rehabilitation.

Zugangsvoraussetzungen zur Ausbildung sind ein abgeschlossener Bachelor- und Masterstudiengang oder gleichwertige Studiengänge, deren inhaltliche Anforderungen ebenfalls in der Approbationsordnung festgelegt werden. Von den definierten Eingangsqualifikationen können Leistungen im Umfang von etwa einem Studiensemester nach dem Studienabschluss an einer Hochschule oder staatlich anerkannten Ausbildungsstätte nachgeholt werden.

Bei Vorliegen der Eingangsqualifikationen und Nachweis von Praktika (die studienbegleitend abgeleistet werden können) kann die Zulassung zum schriftlichen Teil der Staatsprüfung über die heutigen Grundkenntnisse erfolgen. Diese Kenntnisse können bereits während des Studiums, aber auch zum Teil während der postgradualen Ausbildung erworben werden.

Nach bestandener Prüfung wird eine eingeschränkte Behandlungserlaubnis erteilt, wenn ein Vertrag über ein laufendes Ausbildungsverhältnis mit einer anerkannten Ausbildungsstätte vorliegt. Die eingeschränkte Behandlungserlaubnis ist Voraussetzung für das Absolvieren der Praktischen Ausbildung und berechtigt zur psychotherapeutischen Behandlung von Patienten unter Aufsicht oder Supervision im Rahmen des Ausbildungsverhältnisses und zum Führen der Bezeichnung "Psychotherapeut in Ausbildung".

Theoretische und praktische Ausbildung beinhalten einen einheitlichen Teil für die Behandlung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen und einen besonderen Teil zum Behandlungsschwerpunkt Erwachsene oder Kinder und Jugendliche.

Die Praktische Ausbildung besteht aus zwei Teilen und orientiert sich an einem Lernzielkatalog. Der (teil-)stationäre erste Teil dauert mindestens ein Jahr mit 1.200 tatsächlich geleisteten Stunden, von denen mindestens sechs Monate mit 600 Stunden auf eine psychiatrische Einrichtung entfallen müssen.

Der zweite Teil ist die vertiefte Ausbildung in einem wissenschaftlich anerkannten Verfahren und umfasst mindestens 700 Behandlungsstunden in einer Einrichtung, an der ambulante psychotherapeutische Behandlungen durchgeführt werden. Während der gesamten Praktischen Ausbildung sind Psychotherapeuten in Ausbildung angemessen zu vergüten.

Am Ende der Ausbildung erfolgt eine mündliche Prüfung über die weitergehenden Grundkenntnisse und das Vertiefungsverfahren. Anschließend kann eine Approbation als Psychotherapeut erteilt werden, die berufsrechtlich zur Ausübung von Psychotherapie mit allen Altersgruppen befugt.

Bei vertiefter Ausbildung in einem Richtlinienverfahren sind die Voraussetzungen für die Abrechnung von Behandlungen in dem Verfahren und dem gewählten Altersbereich zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) erfüllt und auf Antrag kann die Eintragung in das Arztregister erfolgen. Durch Weiterbildung kann die Fachkunde für die jeweils andere Altersgruppe erworben werden.

Übergangsregelungen sehen vor, dass Psychologische Psychotherapeuten automatisch die Bezeichnung "Psychotherapeut mit Schwerpunkt Erwachsene" und bei Vorlage der Fachkunde für Kinder und Jugendliche auch die Schwerpunktbezeichnung "Kinder und Jugendliche" führen können. Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten können nach einem Anpassungslehrgang die Bezeichnung "Psychotherapeut mit Schwerpunkt Kinder und Jugendliche" führen. Darauf aufbauend können sie als neue Option über eine Weiterbildung die Schwerpunktbezeichnung "Erwachsene" erwerben. Ausbildungsteilnehmer und Studierende können die Ausbildung nach den heute gültigen Vorschriften im Laufe von zehn Jahren nach Inkrafttreten der Änderungen abschließen.

Eine Erprobungsklausel ermöglicht in Modellstudiengängen alternative Ausbildungskonzepte zum Psychotherapeuten.

Einheitliche Eingangsqualifikationen: Kontroverse Debatte

Neben den Eckpunkten der Ausbildungsreform hatte der 16. DPT einen Vorschlag zu Inhalten und Umfang einheitlicher Eingangsqualifikationen beschlossen, der weiteren Verhandlungen zugrundeliegen sollte. Darin werden 260 der insgesamt 300 Leistungspunkte umfassenden Bachelor- und Masterstudiengänge definiert. 115 Leistungspunkte sollen davon im Bereich "grundlegende Kenntnisse" erworben werden mit Mindestanforderungen in Bezug auf Grundlagenfächer, Forschungsmethoden und Diagnostik. Weitere 50 Leistungspunkte beschreiben klinisch-psychologische und (sozial-)pädagogische Kenntnisse und Kompetenzen. Daneben sind Leistungen in grundlegenden (sozial-)pädagogischen Kenntnissen sowie Kenntnisse in Wahlpflichtbereichen der Humanwissenschaften vorgeschrieben sowie Leistungen aus Abschlussarbeiten und Praktika.

Die einheitlichen Eingangsqualifikationen waren Thema verschiedener schriftlicher Stellungnahmen zum Vorstandsentwurf und wurden auch auf dem Ausbildungsgipfel intensiv diskutiert. Zustimmung und Kritik fanden dabei insbesondere die Mindestvorgaben zu psychologischen Kenntnissen. Auf der einen Seite wurde diese Festlegung als notwendige Basis gesehen, weil ohne hinreichende psychologische Kenntnisse die akademische Basis für die Psychotherapie als Heilkunde fehle. Der Gesetzgeber habe diese als Kern definiert und (sozial-)pädagogische Kenntnisse als besondere und alternative Qualifikation für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen zugelassen. Dass ausreichende psychologische Qualifikationen sichergestellt werden, sei für viele die Voraussetzung gewesen, auf dem DPT für einen breiten Zugang zur Psychotherapeutenausbildung zu stimmen. Zur Erfüllung der Vorgaben müssten viele psychologische Studiengänge modifiziert werden, um die obligatorischen (sozial-)pädagogischen Kenntnisse zu vermitteln. Dies sei aber machbar und sinnvoll mit Blick auf das gesamte Reformkonzept, so Prof. Dr. Thomas Fydrich (DGPs): "Die Vorgaben verlangen von allen Studiengängen, sich umzustellen. Die psychologischen Studiengänge werden sich anpassen, um das Masterniveau als Zugangsvoraussetzung einer postgradualen Ausbildung nicht zu gefährden."

Dr. Wolfgang Groeger, Psychotherapeutenkammer NRW, plädierte dafür, über die tatsächlichen Optionen zu sprechen und nicht über Scheinalternativen. Das Bundesgesundheitsministerium habe in seiner Antwort auf die Kleine Anfrage klar gemacht, dass es eine strukturelle Veränderung wolle und dabei die Direktausbildung präferiere. Auf den heutigen Zugangsvoraussetzungen zu beharren, hieße, den Bachelor als Zugangsvoraussetzung hoffähig zu machen. Die heutigen Zugangsvoraussetzungen seien daher nicht Teil einer Lösung, sondern Teil des Problems. Die Beschlüsse des DPT und der Detailvorschlag des BPtK-Vorstands stellten einen guten Kompromiss zwischen jenen beiden Polen "Bachelor für KJP" und "Direktausbildung für Alle" dar, die bislang von der großen Mehrheit der Profession abgelehnt würden. "Für den beschlossenen Kompromiss zwischen Status quo und Direktausbildung können die Studiengänge nicht so bleiben wie sie heute sind", stellte Dr. Wolfgang Groeger (Psychotherapeutenkammer NRW) fest.

Kritik am Beschluss des DPT zu den Eingangsqualifikationen wurde vor allem von Hochschulvertretern (sozial-)pädagogischer Studiengänge, von Vertretern von KJP-Ausbildungsinstituten und von einigen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten geübt. Sie fassten ihre Bedenken, die sie in der Ausbildungsdebatte der vergangenen Jahre wiederholt vorgebracht hatten, noch einmal zusammen und sahen diese mit den Umsetzungsvorschlägen zu den DPT-Beschlüssen nun bestätigt. Umfangreiche psychologische Grundlagen könnten in den meisten (sozial-)pädagogischen Studiengängen gar nicht angeboten werden, weil diese Studienfächer Kompetenzen für Tätigkeiten im Sozialwesen vermitteln müssten. Die DPT-Beschlüsse müssten daher revidiert werden, denn "die Delegierten hatten offenbar nicht verstanden, worüber sie abgestimmt haben. Die Materie war für sie zu kompliziert", meinte Prof. Dr. Mark Helle (Verband Psychotherapie an Hochschulen).

Vertreter dieser Studiengänge machten zugleich klar, dass sie die geforderten Umstellungen in ihren Studienprogrammen nicht für sinnvoll erachten. Aus einem bio-psycho-sozialen Verständnis von Gesundheit und Krankheit leiteten sie den Anspruch ab, dass medizinische, psychologische und sozialarbeiterische Disziplinen und Fachbereiche eigenständig zur Psychotherapeutenausbildung qualifizieren können müssten. "Wir könnten das schaffen, aber wir halten das nicht für sinnvoll", hielt Prof. Dr. Silke Birgitta Gahleitner (Alice Salomon Hochschule Berlin) fest.

Vertreter von KJP-Ausbildungsinstituten gaben darüber hinaus zu bedenken, dass künftig zu wenig Psychotherapeuten für Kinder und Jugendliche ausgebildet würden, wenn es zu enge Vorgaben bei den Eingangsqualifikationen gebe. In Niedersachen könnten diese Vorgaben nicht einmal von den psychologischen Studiengängen erfüllt werden. Deshalb hätten die Ausbildungsinstitute von Beginn der Debatte an vor solch grundlegenden Reformen gewarnt. Mit Verweis auf die Versorgung von Kindern und Jugendlichen meinte Dr. Josef Könning (Psychotherapeutenkammer Niedersachsen): "Macht Rabatz! Sorgt dafür, dass der Quatsch wegkommt!"

Zur Sicherstellung eines breiten Zugangs hatte der KJP-Ausschuss der BPtK als Alternative zum DPT-Beschluss einen Vorschlag erarbeitet, bei dem psychologische Grundlagen teilweise durch sozialpädagogische und rechtliche Grundlagen kompensiert werden können, sodass die Vorgaben von Studiengängen im Sozialwesen ohne umfangreiche Modifikationen erfüllt werden können. Auch der Sprecher des PTI-Ausschusses der BPtK betonte die Bedeutung des Zuganges über die Sozialarbeit. Für Psychotherapeuten gebe es Tätigkeitsfelder außerhalb des Gesundheitswesens. Wenn Psychotherapeuten dort weiterhin vertreten sein wollten, bräuchten sie (sozial-)pädagogische Grundqualifikationen.

Gemeinsam forderten Vertreter analytischer Berufsverbände, einiger Landeskammern und von Ausbildungsinstituten die BPtK auf, eine Umfrage bei den Fachhochschulen zu deren Umsetzungsplänen in Bezug auf die DPT-Beschlüsse durchzuführen.

Vor allem von Vertretern psychodynamischer Verfahren wurde daran erinnert, dass an den psychologischen Instituten nicht alle wissenschaftlich anerkannten Verfahren gleichermaßen gelehrt würden. Mit Blick darauf sei der Beschluss zu den Eingangsqualifikationen bereits auf dem DPT kritisiert worden.

Einige Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten bedauerten, dass mit der Debatte über die Eingangsqualifikationen wieder zwischen Pädagogen und Psychologen polarisiert werde. Dies sei mit dem DPT-Beschluss für einen Beruf doch überwunden worden. Das abgestimmte Papier sei ein gelungener Kompromiss, bei dem man noch an der Korngröße feilen könnte. Im Bereich der grundlegenden Kenntnisse gebe es dazu noch Spielraum. Dabei dürfe man aber die historische Chance nicht gefährden, die sich mit dem Aufeinanderzugehen von Pädagogen und Psychologen eröffnet habe. Ähnlich äußerten sich Mediziner, die an die Entwicklung des Verhältnisses zwischen Ärzten und Psychologen erinnerten.

Als Kompromiss schlug ein Vertreter der hessischen Psychotherapeutenkammer vor, dass Absolventen (sozial-)pädagogischer Studienprogramme auch mit wenig Psychologie die neue Ausbildung absolvieren dürften, aufgrund ihrer speziellen Qualifikation dann aber nur den Schwerpunkt "Kinder und Jugendliche" wählen dürften.

Vertreter der Psychotherapeuten in Ausbildung (PiA) regten an, durch eine Erhöhung des Umfangs nachholbarer Eingangsqualifikationen mehr Flexibilität zu schaffen. Grundsätzlich läge mit dem Vorstandsentwurf aber eine gute Grundlage vor, die Probleme der Ausbildungsteilnehmer zu lösen. Falsch wäre es, die souveräne Entscheidung des 16. DPT nun wieder infrage zu stellen. Seit Jahren würden doch die gleichen Argumente ausgetauscht. Und der Handlungsdruck steige weiter. Jahr für Jahr müssten PiA die jetzigen Bedingungen ertragen. Der Vorstandsentwurf sei geeignet, die Probleme der PiA zu lösen. Dies sollte das Ziel der Psychotherapeutenschaft sein, anstatt sich nach den Beschlüssen vom Mai jetzt wieder von den kurzfristigen Interessen der Ausbildungsinstitute oder der Vertreter einzelner Studiengänge leiten zu lassen. "Die Probleme der PiA gehen in der Debatte unter. Für uns ist entscheidend: Werden wir für unsere Arbeit anständig bezahlt? Der Vorstandsentwurf würde das ermöglichen", machte Florian Hänke (Sprecher der Bundeskonferenz PiA) deutlich.

Für einige Teilnehmer zeichnete sich in den Redebeiträgen eine große Mehrheit gegen die DPT-Beschlüsse zu den Eingangsqualifikationen ab. In einem daraufhin erhobenen Meinungsbild sprachen sich etwa ein Drittel der Anwesenden dafür aus, den Deutschen Psychotherapeutentag dazu aufzufordern, eine erneute Debatte über Eingangsqualifikationen zu führen - auf Basis der Vorschläge des KJP-Ausschusses. Etwa ein Drittel votierte dagegen und ein weiteres Drittel enthielt sich.

Übergangsregelungen - Zu weit und zu eng?

Verschiedene Beiträge sahen die vorgeschlagenen Übergangsregelungen als guten Kompromiss. Insbesondere die Ausbildungsteilnehmer, Ausbildungsstätten und Hochschulen sowie die heutigen Studierenden hätten mit den Vorschlägen ausreichend Zeit, sich auf die neuen Anforderungen ein- bzw. umzustellen. Vertreter psychodynamischer Ausbildungsinstitute forderten dagegen längere Übergangszeiten, weil ihre Ausbildungen in der Regel in Teilzeit absolviert werden und damit länger als fünf Jahre dauern. Für Studierende, die kurz vor dem Inkrafttreten einer Reform mit einem Studium beginnen, wäre die Frist von zehn Jahren bis zum Abschluss der Ausbildung somit zu kurz.

Unterschiedliche Stimmen gab es zur Überführung der heutigen KJP und PP in den neuen Beruf. Einige KJP-Vertreter empfanden es als diskriminierend, dass sie eine Ausgleichsqualifizierung benötigten, um Angehörige des neuen Berufs werden zu können, die PP hingegen nicht. Einige PP wiederum hielten die Möglichkeit, dass die heutigen KJP überhaupt in den neuen Beruf überführt werden können, für bedenklich. Als Angehörige des neuen Berufs wären auch KJP aus (sozial-)pädagogischen Grundberufen künftig berufsrechtlich dazu befugt, über die heutigen beschränkten Möglichkeiten hinaus Erwachsene zu behandeln. Die Rechtsprechung habe aber in einer Reihe einschlägiger Urteile bekräftigt, dass die Qualifikation zur Behandlung Erwachsener Psychologie als akademische Grundlage voraussetze.

Für neue psychotherapeutische Verfahren, die vom Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie anerkannt werden, forderten Redner eine Modifikation bei der Anerkennung von Supervisoren. Die Ausbildung in solchen Verfahren sei heute deutlich erschwert, weil es in neuen Verfahren kaum Supervisoren gebe, die die vorgeschrieben Anforderungen an die Erfahrungen in der Krankenbehandlung mit dem neuen Verfahren erfüllten.

Ausbildung - nicht länger und nicht teurer machen

Weniger grundsätzlich und stärker am Ziel des Gipfels, die Umsetzung der DPT-Beschlüsse und nicht die Beschlüsse selbst zu diskutieren, verlief die Debatte zu den Details der neuen Ausbildung. Ausbildungsteilnehmer forderten dabei dazu auf, kritisch zu prüfen, ob die Ausbildung faktisch nicht länger und teurer werde. Vor diesem Hintergrund gab es verschiedene Vorschläge, die Ausbildung zu straffen.

Potenzial wurde zum Beispiel beim Umfang der theoretischen Ausbildung ausgemacht. Wenn die heutigen Grundkenntnisse vor Beginn der Ausbildung geprüft werden könnten, weil sie bereits im Studium erworben wurden, könnte die theoretische Ausbildung entsprechend gekürzt werden. Auch wurde angeregt, die Dauer des Praktikums zu überdenken. Die Vorgabe von sechs Monaten sei sehr lang. Wenn diese Zeit nicht während des Studiums absolviert werden könne, sondern erst nach Studienabschluss, resultierten daraus die gleichen finanziellen Probleme wie bei der praktischen Tätigkeit heute.

Zur Vermeidung steigender Ausbildungskosten wurde zudem gefordert, die Einzelselbsterfahrung nicht obligatorisch für Alle zu machen. Für die generelle Vorgabe von Einzelselbsterfahrung gebe es auch fachlich nicht in allen Verfahren eine Notwendigkeit.

Unterschiedliche Bewertungen gab es zu den Details der eingeschränkten Behandlungserlaubnis. Vertreter psychodynamischer Verfahren gaben zu bedenken, dass Ausbildungsteilnehmer noch nicht über versorgungsrelevante Kompetenzen verfügen könnten, ehe sie ausreichend in ihrem Verfahren ausgebildet seien. Für Analytiker sei es schwer vorstellbar, bereits unmittelbar nach dem Studium eine Prüfung zu psychotherapeutischen Kompetenzen vorzusehen. Kandidaten bräuchten in der Regel ein bis zwei Jahre Ausbildung, bevor sie in den Heilkontakt entlassen werden könnten. Mit Blick auf die mangelhafte Repräsentanz psychodynamischer Verfahren an den Hochschulen müsse ferner die verfahrensbezogene Theorie - selbst zu den Grundkenntnissen - an den staatlich anerkannten Ausbildungsstätten vermittelt werden. Die schriftliche Prüfung am Ende des Studiums könne zudem leicht zu einer ersten Staatsprüfung mit Approbation werden und entspräche dann einer Direktausbildung an den Hochschulen, gegen die es aber immer viele Vorbehalte gegeben hätte.

Andere begrüßten ausdrücklich die Erteilung einer eingeschränkten Behandlungserlaubnis. "Die Hölle für unsere Kandidaten ist die Nichtbezahlung in der praktischen Tätigkeit", stellte Christine Röpke (VAKJP) klar. Mit einer formalen Bestätigung von Versorgungskompetenzen müssten Krankenhausträger die PiA-Arbeit angemessen vergüten. Im Vergleich zu den ärztlichen Kollegen wurde auch deutlich, dass diese mit Beginn der ärztlichen Weiterbildung sinnvoll und mit gesicherter Vergütung in die Versorgung einbezogen würden - und zwar ausnahmslos und vor der Ausbildung in einem Psychotherapieverfahren. Von ärztlicher Seite wurde dazu jedoch eingewendet, dass Mediziner im Vergleich zu PiA bereits ein sechsjähriges Studium absolviert hätten mit ausschließlichem Versorgungsbezug. Dies sollte nicht gering geachtet werden. Ansprüche von PiA seien daran zu messen und müssten auch vor dem Hintergrund der Belange und Handlungszwänge der Krankenhausträger relativiert werden.

Der Anspruch auf angemessene Vergütung machte auch den Kritikern der eingeschränkten Behandlungserlaubnis Sorgen. Wenn Krankenhausträger gesetzlich zu einer angemessenen Vergütung gezwungen würden, würden diese möglicherweise keine entsprechenden Stellen mehr schaffen. In Niedersachsen habe man sehr positive Erfahrungen mit der Freiwilligkeit der Bezahlung gemacht. Ein Vertreter der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di erinnerte daran, dass es ihnen bislang noch nicht gelungen sei, einen Tarifvertrag für PiA auszuhandeln. Er regte an, dass die BPtK gemeinsam mit den Krankenhausträgern eine einvernehmliche Lösung suche. Möglicherweise würden sich die Krankenhausträger mehr für die Probleme der PiA interessieren als die Bundesregierung und eine Selbstverpflichtung den PiA schneller helfen als eine Reform des Psychotherapeutengesetzes.

Zur Ausbildung im Vertiefungsverfahren wurde grundsätzlich empfohlen, die Ausbildungsambulanzen und Lehrpraxen explizit in den Ausbildungsregelungen zu verankern und ihren Status damit zu sichern. Die Krankenkassen zahlten heute einen großen Teil der Ausbildung. Dies dürfe durch Reformen nicht gefährdet werden.

Der Sprecher des PTI-Ausschusses begrüßte die Umwandlung der praktischen Tätigkeit in eine Praktische Ausbildung mit curricularer Struktur. Problematisch sei jedoch die Unterteilung der Praktischen Ausbildung in einen (teil-)stationären und einen ambulanten Teil. Dadurch würde es schwierig, Teile der Ausbildung außerhalb des Gesundheitswesens zu absolvieren.

Bewertung der DPT-Beschlüsse

Neben den Rückmeldungen zu den einzelnen Regelungsbereichen formulierten Vertreter von Ausbildungsinstituten und deren Verbänden eine grundlegende Ablehnung. "Die Vertreter der Ausbildungsinstitute fordern dazu auf, die DPT-Beschlüsse zu revidieren", betonte Günter Ruggaber (DGVT). Die heutigen Ausbildungsstrukturen hätten sich bewährt, die Beschlüsse des DPT und die vorgelegten Umsetzungsvorschläge seien dagegen unausgegoren. Der Beschluss des DPT für einen Beruf habe zu einer lähmenden Debatte geführt. Dabei habe die Schaffung des KJP-Berufs mit seinen speziellen Zugangsvoraussetzungen doch in den vergangen Jahren ein enormes Entwicklungspotenzial gezeigt. Mit Blick auf die PiA forderten sie dazu auf, die Bezahlung der praktischen Tätigkeit nicht mit den anderen Ausbildungsfragen zu vermischen. Auch ohne Reform sei es im Prinzip möglich, PiA anständig zu bezahlen. Es wurde dafür appelliert, von der beschlossenen umfangreichen Reform Abstand zu nehmen und abzuwarten oder sich für die Umsetzung von Teillösungen einzusetzen. "Die Bundesregierung zeigt mit der Direktausbildung einen Weg auf, den wir genauer prüfen sollten", mahnte Dr. Walter Ströhm (DVT).

Das Anliegen, die Beschlüsse des 16. DPT zu revidieren, führte zu Beiträgen, die das Ziel hatten, die Debatte in einen Gesamtzusammenhang einzuordnen. Es gehe um angemessene Strukturen und darum, den Beruf auch in Zukunft im Gesundheitswesen gut aufzustellen. Mit Blick auf die Medizineraus- und -weiterbildung müsse man an sich hohe Anforderungen stellen, wenn man in der ersten Liga der Leistungserbringer bleiben wolle. Schlage die Profession die erforderlichen Reformen selbst nicht vor, werde man herabgestuft. Bei den KJP gebe es zunehmend Bachelorabsolventen, die die Ausbildung absolvierten und damit werde ein gravierender Qualifikationsunterschied zwischen PP (bei denen der Master noch verbindlich ist) und KJP zunehmend Realität. Langfristig drohe dabei auch dem PP der Bachelor als Eingangsqualifikation.

"Wir wollen die Reform und wir brauchen die Reform, weil sich die Anforderungen an die Versorgung ändern", formulierte Bernhard Morsch (Psychotherapeutenkammer Saarland).

Ausblick

BPtK-Präsident Prof. Richter dankte abschließend allen Beteiligten für die Rückmeldungen in den schriftlichen Stellungnahmen und den mündlichen Beiträgen. Nach ausführlicher Diskussion werde der Vorstand nun den Delegierten des 17. DPT die geforderte Ausarbeitung der Reformeckpunkte vorlegen.

Mit dem Stellungnahme- und Anhörungsverfahren zur Ausbildung habe der Vorstand das dialogorientierte und darlegungsfähige Vorgehen der zurückliegenden Jahre beibehalten. Nun sein man fast am Ende dieses Prozesses angelangt. Dass dabei jede Stellungnahme berücksichtigt werde, werde bei der teilweise sehr kontroversen Diskussion gewiss von niemandem erwartet. Das hohe Niveau, auf dem diskutiert wurde, lasse aber auf ein gutes Ergebnis für die Profession hoffen.

Ein wenig eingetrübt werde der Gesamteindruck der über zweijährigen Debatte durch den Eindruck einer zumindest teilweise in sich gespaltenen Profession. Wie sollten die PiA zu einer gemeinsamen beruflichen Identität finden, wenn sich die Älteren auch elf Jahre nach Inkrafttreten des Psychotherapeutengesetzes mehr mit ihrem Studium als dem von ihnen ausgeübten Heilberuf identifizierten? "Die Ausbildung für einen einzigen Beruf ist der Wille der Profession. Gemeinsam mit den Hochschulen werden wir Sorge tragen, dass sachgerechte einheitliche Eingangsqualifikationen erworben werden können", versprach Prof. Dr. Rainer Richter (BPtK-Präsident).

Für die weitere Ausarbeitung der Reformdetails sei klar, dass die einheitliche Approbation Prämisse bleibe und diese nur mit einheitlichen Eingangsqualifikationen auf Masterniveau umgesetzt werden könne. Hinreichend viele Hochschulabsolventen, die die einheitlichen Eingangsqualifikationen erfüllen und anschließend zu Psychotherapeuten ausgebildet werden wollen, werde es aber nur geben, wenn gemeinsam mit den Hochschulen praktikable, in einer Approbationsordnung festzulegende Lösungen gefunden würden. Hier gebe es bei den anbietenden Hochschulen aus heutiger Sicht Probleme. Diese gelte es, konstruktiv zu lösen. Dadurch dürfe sich die Psychotherapeutenschaft aber nicht grundsätzlich an der Gestaltung ihrer Zukunft hindern lassen.

Veröffentlicht am 12. November 2010